心之形:论情人节咖啡拉花中的情感异化

情人节清晨,城市尚未完全苏醒,无数厨房里已响起咖啡机运作的嗡嗡声。那些心形拉花——完美对称的曲线,柔和的奶泡边缘,在深色咖啡基底上勾勒出的情感符号——正被批量生产,如同流水线上的情人节贺卡。人们虔诚地将这杯"爱意浓缩"端到伴侣面前,手机先"品尝",社交媒体随即见证了这一仪式。心形拉花咖啡机,这个宣称能让爱意具象化的小家电,究竟是我们表达情感的工具,还是我们已经不会表达情感的症状?

心形符号的历史颇为吊诡。这个与心脏解剖学形态相去甚远的图案,最早可追溯至公元前末期的古罗马城市昔兰尼,当时它象征的不是爱情,而是一种名为串叶松香草的植物叶子形状,这种植物被用作避孕药。中世纪时期,心形逐渐被基督教艺术吸收,成为神圣之爱的象征。直到文艺复兴,它才慢慢世俗化为男女之情的代表。今天,这个符号已经彻底被商业收编——根据市场调查,全球每年情人节期间售出的心形商品超过10亿件,从巧克力到内衣,从气球到咖啡拉花。符号的泛滥必然导致意义的稀释,当我们不假思索地在咖啡上复制这个图形时,是否思考过它背后空洞的能指?

当代爱情正在经历一场深刻的麦当劳化过程。社会学家乔治·里茨尔提出的这一概念,原指社会各领域对快餐业效率至上原则的效仿。在情感领域,这表现为我们把亲密关系简化为标准化的表达方式:固定日期的玫瑰花,预设文案的电子情书,以及这款一键生成心形拉花的咖啡机。日本社会学家山田昌弘所描述的"婚活"(婚姻活动)现象与此同源——人们像找工作一样系统性地寻找伴侣,计算投入产出比。情人节变成了情感表现的绩效考核日,而心形拉花则是一份及格的答卷。我们不再追问"什么是爱",而是焦虑"如何证明爱"。

咖啡拉花本是一门需要耐心与技巧的手艺。专业的咖啡师需要数月甚至数年的练习,才能稳定地在杯中呈现清晰的心形或天鹅图案。而自动拉花咖啡机的出现,将这一过程简化为按钮操作。这种便利性付出的代价是情感的"去技能化"——我们不再需要培养表达爱意的能力,机器代劳了一切。德国哲学家韩炳哲在《爱欲之死》中指出,当代人正在丧失"他者"的经验,因为我们把所有关系都变成了自我投射的镜像。当我们用机器生成的标准图案表达爱时,我们爱的究竟是面前的那个人,还是自己关于"完美情人"的想象?

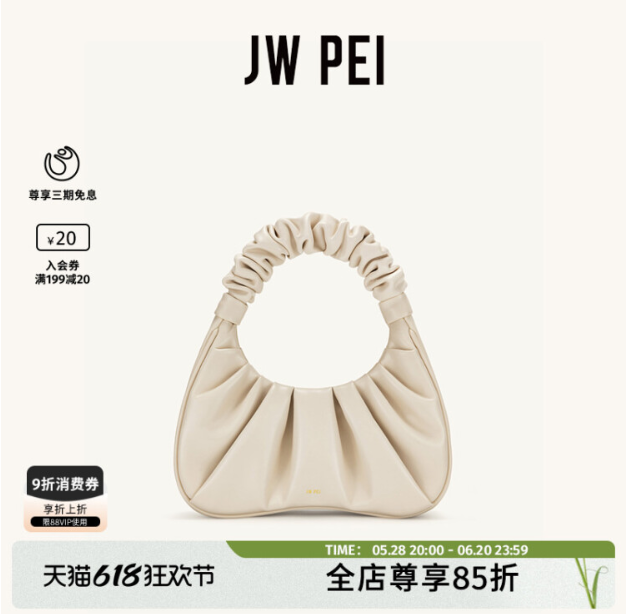

【政府补贴】Barsetto/百胜图2SAP冷萃咖啡机家用意式研磨一体机

【券面额】1400元

【到手价】3890.00元

【下单链接】https://s.click.taobao.com/CIpWE6r

更值得警惕的是,这种情感表达的商品化正在创造新的市场逻辑。某电商平台数据显示,情人节前一周,自动咖啡机的搜索量暴涨300%,其中80%的消费者明确要求"带心形拉花功能"。法国社会学家布迪厄的"象征资本"理论在此显现——我们购买的不是机器,而是一种在情感市场中流通的符号资本。当表达方式变得可购买、可复制,情感本身也沦为消费品。英国作家阿兰·德波顿的"爱情商业综合体"概念在此得到验证:整个产业在教我们如何"正确"地爱,而真正的爱却在这一过程中悄然流失。

在普鲁斯特的《追忆似水年华》中,叙述者因玛德琳蛋糕的气味触发了一连串童年回忆。这种不期而遇的感官体验,远比任何刻意安排的情感表演更为深刻。我们或许应该反思:为什么要把爱局限在一个工业复制的心形符号里?真正的爱意可能藏在伴侣为你手冲的那杯不太完美的咖啡中,在清晨床头那杯温度恰好的开水里,在深夜加班回家时那盏特意留着的灯中。这些无法被标准化、被量产的细节,才是抵抗情感异化的真正堡垒。

心形拉花咖啡机如同我们这个时代的爱情寓言:表面上我们在庆祝情感,实际上我们正在失去感受和表达情感的能力。当科技承诺为一切提供便利时,我们或许应该保持警惕——有些事物本不应该被便利化。爱,或许正是其中之一。下一次情人节,不妨关掉咖啡机的自动功能,哪怕画出一个歪歪扭扭的心形,那也是来自你手的温度,而非机器的程序。在这个情感被高度商品化的时代,最大的反叛可能就是回归笨拙而真实的表达。

毕竟,咖啡会冷却,奶泡会消散,而真正留存的是制作过程中投入的专注与时间——这些无法被机器复制的元素,才是爱的本质。

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论